エネルギー・機械デザイン工学科

- ホーム

- エネルギー・機械デザイン工学科

- 仕組みを考えて

形にする力を持つ

人材を育成 -

エネルギー・機械デザイン工学科は、「力」「材料」「加工」「流体」「エネルギー」といった機械工学の基礎をしっかり学び、新しい機械や装置を生み出す力を育てる学科です。再生可能エネルギーや環境技術、航空宇宙分野など、未来の社会に必要な領域にも触れながら、ものづくりの視点で学びを深めます。実習や演習が多く、手を動かしながら考えることで、自分の得意分野を見つけ、持続可能な社会に貢献できるエンジニアをめざします。

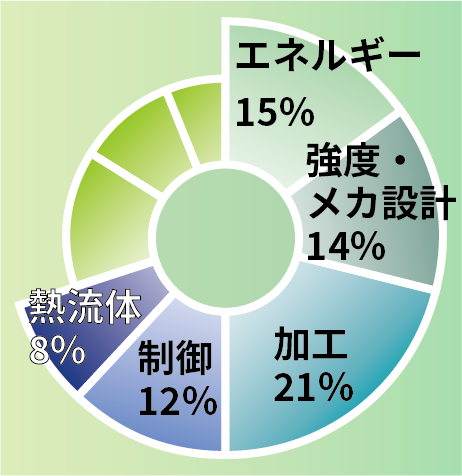

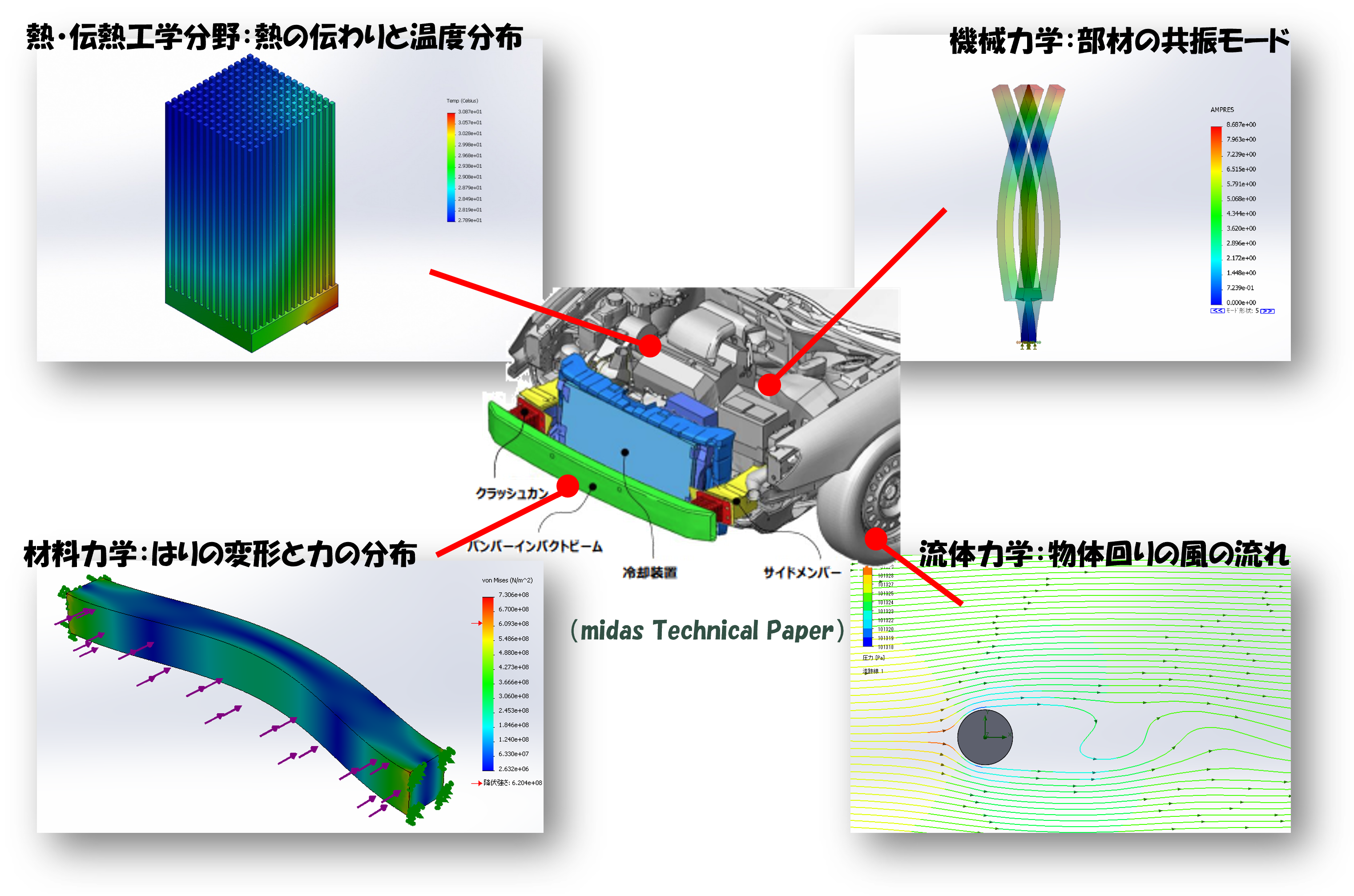

この学科では、機械工学を中心に、エネルギー・環境・デザインといった幅広い分野をバランスよく学びます。はじめに、力学や材料の性質、機械の動く仕組みなど、機械づくりの基礎を丁寧に学びます。加工実習では、金属を削ったり曲げたりしながら、実際にものをつくる力を身につけます。さらに、モーターのしくみや電気の基本、センサーの使い方など、機械を動かすための知識も学びます。応用分野では、再生可能エネルギーや省エネルギーの仕組み、熱の伝わり方、空気や水の流れを扱う流体工学など、現代の社会に欠かせない技術を広く学習します。また、コンピュータを使った設計(CAD)、解析(CAE)、製造支援(CAM)にも取り組み、デジタル技術を活用した設計力を高めます。

後半には、チームで設計を行うシステムデザイン演習や、企業でのインターンシップ、1年間の卒業研究など、実践的な学びが充実しています。これらを通して、自分のアイデアを形にし、エネルギーや環境の課題に挑戦できる機械系エンジニアを育てます。

特徴的な科目とキーワード

科目の詳細

-

ものづくり応用実習(3年生):チームに分かれて「課題競技ロボット」を製作する。各々が役割を持ち、設計・加工・作品の性能評価に取り組む。

環境とエネルギー(1年生):地球環境における問題やSDGsにどのようにアプローチできるかを学ぶ。

デザイン基礎・応用(1,2年生):人や環境に寄り添い実践的に課題を解決する「デザイン思考」を、実際の設計に活用する方法を学ぶ。

CAD・CAE(2~5年生):コンピューターを用いた設計や、モノづくりの現場で用いられているシミュレーション技術を学ぶ。

入学者に求める能力と適性アドミッションポリシー

- 1科学とエネルギー・環境の関わりを学びたい人

- 2モノづくりによって世の中を幸せにしたい人

- 3グローバルな視野を持って、国内及び国際社会で活躍したい人

- 4機械に興味を持ち、未知のことにチャレンジする人

- 5いつも夢を持ち、その実現まであきらめないで努力を続ける人

卒業認定方針ディプロマ・ポリシー

全学科共通の卒業認定方針以外に所定の単位を修得し、

かつ以下のような能力を身につけた学生に卒業を認定します。

- 機械工学の知識を核に、航空宇宙分野や新たなエネルギー・輸送・環境技術をデザインし、専門的視野を身につけ、持続可能な社会に貢献することができる。

- 実験や演習を通して、「かたちあるものをつくる」をベースに変化する社会的課題に対応し、主体的に思考し行動することができる。