ロボット・システムデザイン工学科

- ホーム

- ロボット・システムデザイン工学科

- 幅広い学びによって

複合領域で活躍できる人財へ -

ロボット・システムデザイン工学科では、機械・電気・情報の幅広い分野を学び、さらに1年生から始まる実習および実験を通して、ロボットだけではないコンピューター中心のシステム作りを体系的に学びます。これによって複合領域で活躍できる力を身につけることができます。

この力によって、卒業後は機械・電機メーカー,IT企業のみならず電力,ガス,鉄道,建築,土木に関する様々な分野に就職することができるでしょう。また大学への編入学においても情報系,機械系,電気系,理学系と幅広く,自分の興味のある分野に進むことができます。

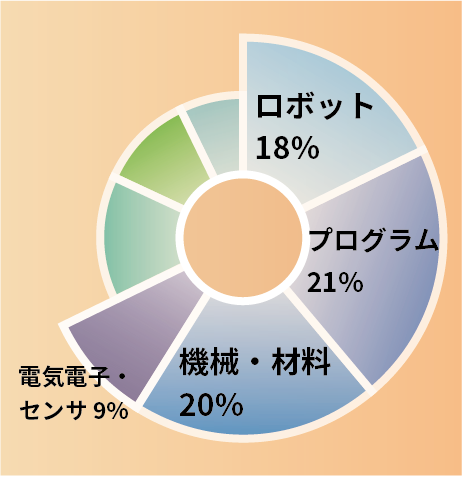

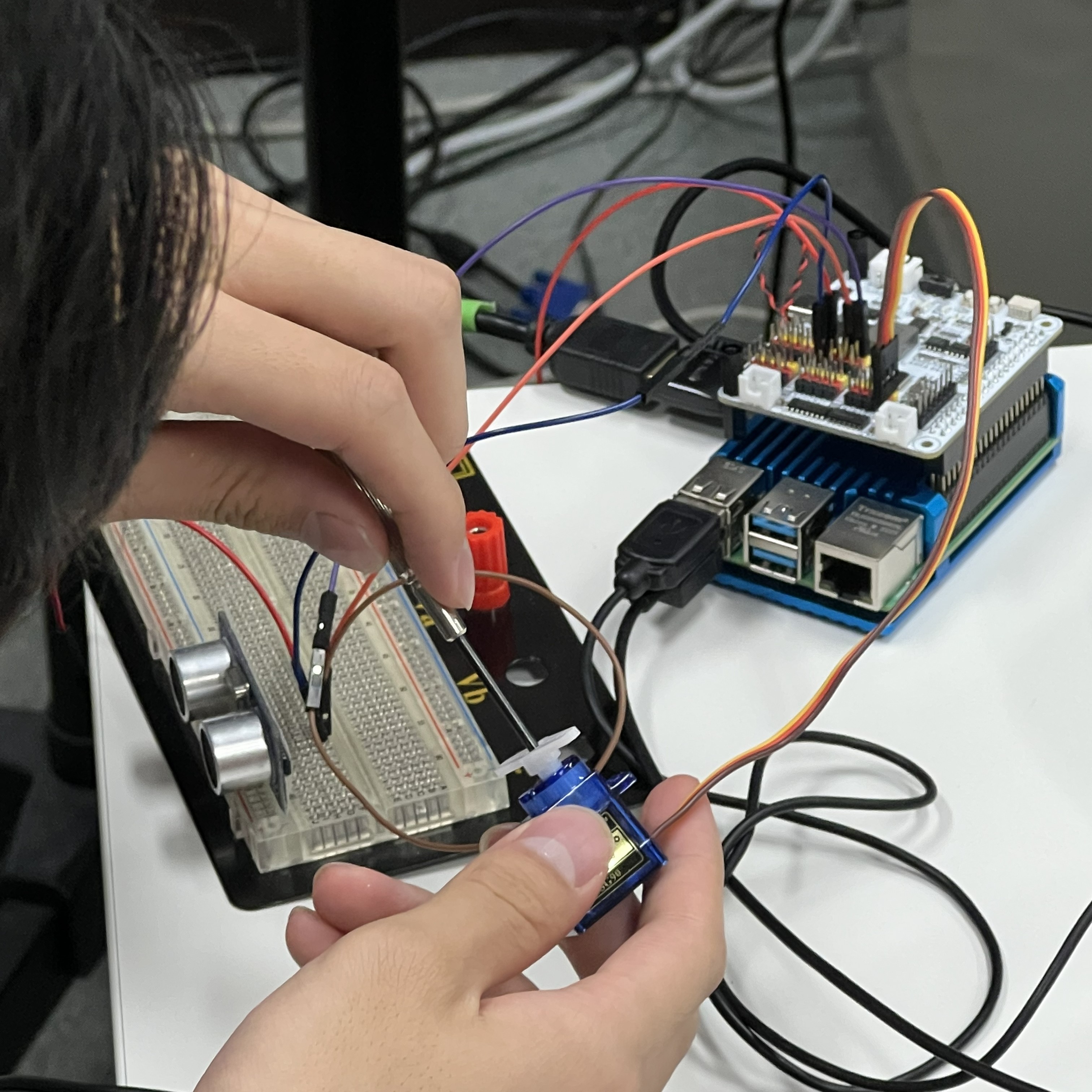

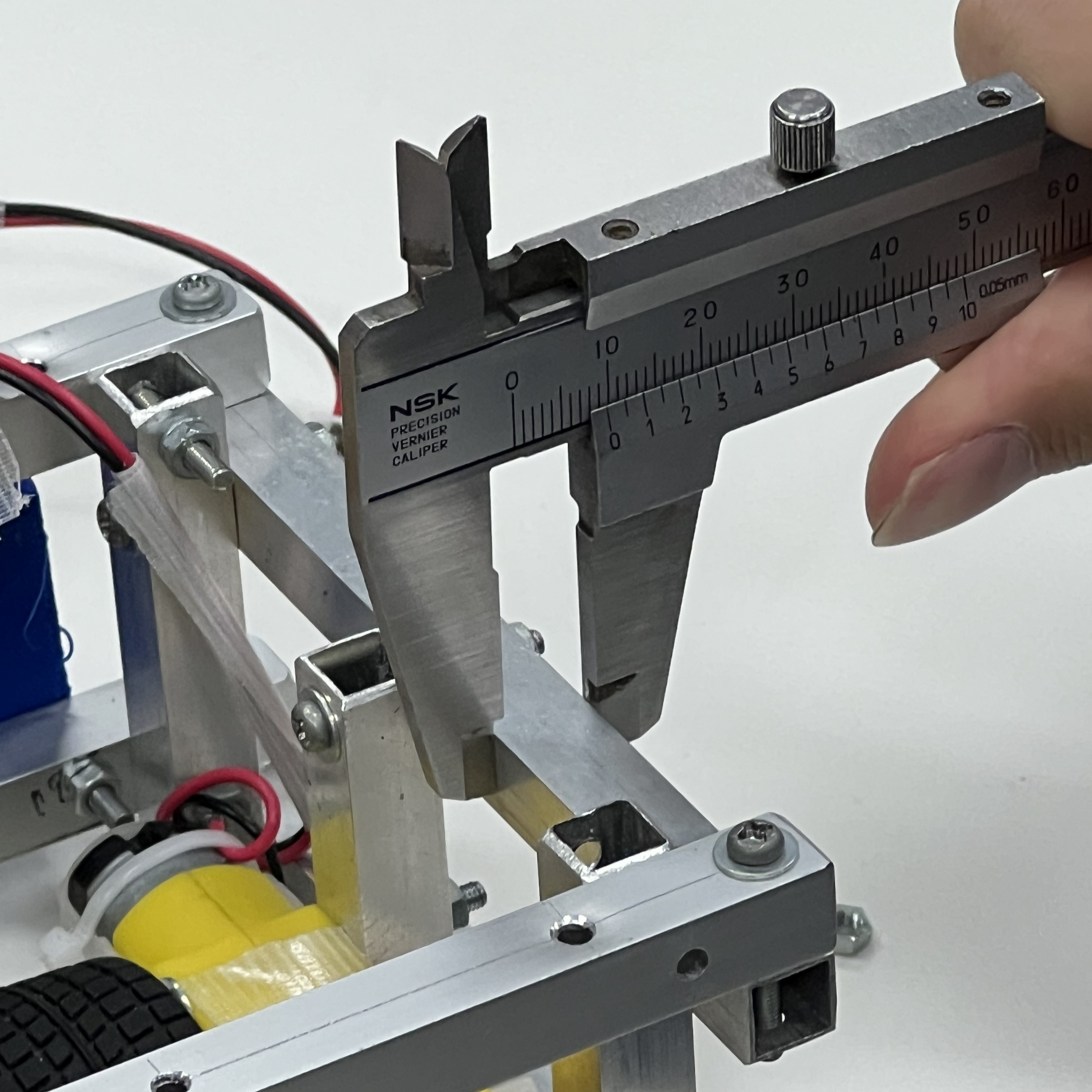

この学科では、システムづくりの土台となる「機械」「電気・電子」「情報」の3つの分野を総合的に学びます。低学年では、プログラミングの基礎や、モーターの動かし方、電子回路の仕組み、センサーで情報を集める方法などを、実習を交えながら分かりやすく身につけます。また機械設計や材料工学、金属加工など、ものを形にする力を育てる授業に取り組みます。

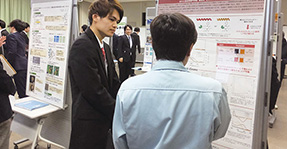

高学年では、ロボットの動きを正しく制御するための制御工学や、機械と電子を組み合わせたメカトロニクス、ロボット全体の仕組みを学ぶロボティクスなど、応用的な内容にも挑戦します。さらに「システムデザイン」の授業では、学んだ知識を組み合わせて、新しいロボットや装置のアイデアを形にする力を養います。4、5年生では、グループでロボットをつくる実習や、企業での体験、1年間かけて取り組む卒業研究があり、自分の興味に合わせて得意分野を伸ばすことができます。

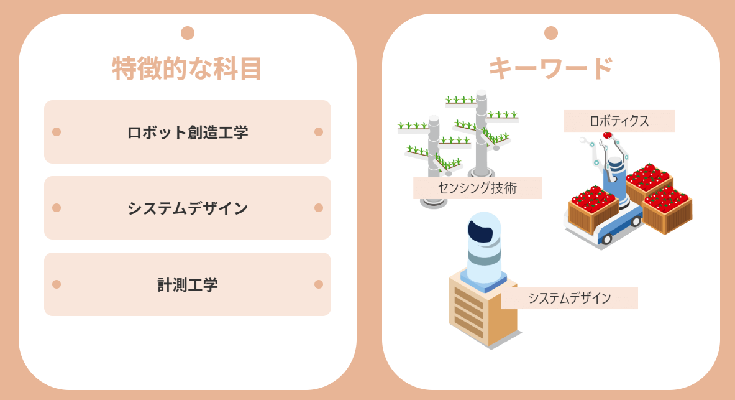

特徴的な科目とキーワード

科目の詳細

-

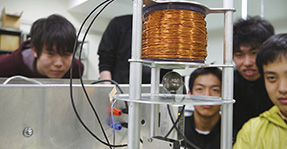

ロボット創造工学(4年生):自動で考えて動くロボットをグループで製作する。PDCAサイクルの中でシステムデザインを学ぶ。

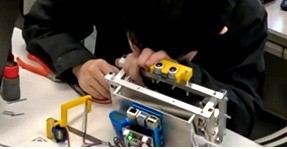

ものづくり実習(2年生):ものづくりのファーストステップ。最新の設備が整う工場で、手を動かしながら工学の本質に触れる。

システムデザイン(5年生):コンピューターを中心としたシステムの構築について学ぶ。

計測工学(5年生):誤差の見積もり方やセンサーがどのような仕組みで動いているかを学び、「正しくはかる」ための技術を得る。

入学者に求める能力と適性アドミッションポリシー

- 1ロボットなどを作り動かすために必要な知識や技術を学びたい人

- 2幅広い知識や技術を用いて世の中を幸せにするモノづくりをしたい人

- 3グローバルな視野を持って、国内及び国際社会で活躍したい人

- 4コンピュータを用いたモノづくりに興味を持ち、未知のことにチャレンジする人

- 5いつも夢を持ち、その実現まであきらめないで努力を続ける人

卒業認定方針ディプロマ・ポリシー

全学科共通の卒業認定方針以外に所定の単位を修得し、

かつ以下のような能力を身につけた学生に卒業を認定します。

- 機械工学、電気・電子工学、情報工学における知識と、システムデザインの考え方を身につけ、複合・融合領域にまたがる社会や地域特有の課題に対応することができる。

- 実験や演習を通して、機械、電気・電子、情報分野をバランスよく学び、身につけた幅広い実践力をもとに、様々なシステムをデザインし、主体的に思考し行動することができる。